■戴 丽

浙江省嘉善县第四中学(简称“嘉善四中”)的创办可以追溯到1953年9月,至今已走过70多年的历程,期间经历了由小学到中学的蜕变,又经历了由民办到公办的蜕变。每一次进步、每一次蜕变都凝聚了一代又一代“四中人”呕心沥血的付出和奉献。

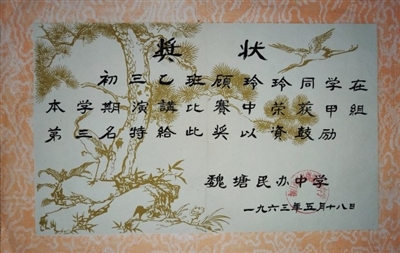

解放初,魏塘镇上只有2所中学,小学毕业生升学率不到50%。为满足青少年对文化知识的渴求,由魏塘镇仓桥居委会负责于1953年9月开办“嘉善魏塘镇补习班”(为民办学校),招收小学毕业生,学制为一年。仓桥居委会主任担任校长,教师3人;设高小复习班2个,学生130人。校址设在魏塘镇西门仓桥街太平桥西堍的北面,系土改没收的地主房舍,有两间教室,一间教师办公室,一间礼堂(40平方米左右),一片半个篮球场大小的运动场地,占地面积半亩左右。学校设施简陋,用原地主家的黑屏风代替黑板;没有课桌,用门板代替;学生自带凳椅。在这样艰苦的学习环境下,补习班却办得非常成功,一年后,有许多学生考上了初中。1957年9月,学校升格为“嘉善魏塘镇文化补习学校”,有高中补习班1个班、初中和高小补习班各2个班,学生320人,教职员工12人。学校向太平桥东扩展,以没收的地主石库门房舍一处为校舍,共占地450余平方米,新增教师6人。学校设备简陋,无任何乐器,音乐课只能口头教唱。除本校教师授课外,还以收音机收听广播为教学手段。1958年3月,学校改名为“嘉善县魏塘民办初级中学”。1958年4月,改为“嘉善县魏塘工业学校”,校址设在亭桥西堍下塘街,并由县工业部门投资2万元创办一家化工厂,生产纯碱,实行厂校合一,半工半读。1958年11月,撤销嘉善县建制,并入嘉兴县。1959年10月,化工厂停办,学校迁至东门大街527号(原魏塘棉纺厂处),干窑民办中学3个班并入,农机专业撤并至嘉兴工专,易名为“嘉兴县魏塘民办中学”,学校归魏塘镇管辖。1959年11月开始建立农场,大力开展勤工俭学。1960年8月,嘉兴县教育局为充实师资队伍,从各校抽调9名公办教师到嘉兴县魏塘民办中学执教。1960年9月,100多名学生响应“大办农业”的号召,回家务农。1961年4月,重设嘉善县建制。学校改名为“浙江省嘉善魏塘民办中学”。1962年,为解决工商界子女读高中的问题,由嘉善县工商联牵头,浙江省嘉善魏塘民办中学招收61名高中生。“文革”期间,1966年9月,学校更名为“嘉善县罗星人民公社红心中学”,归罗星人民公社管辖。1967年至1968年,学校将原东门大街县委党校外的3亩荒地归入名下,占地面积扩大至9亩左右。

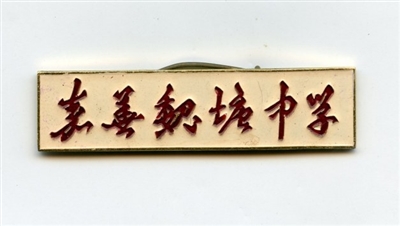

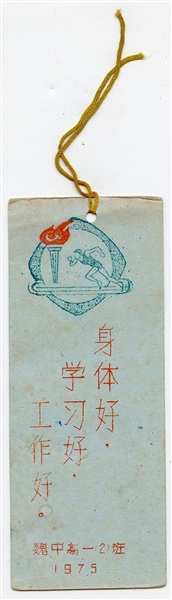

1971年12月,经县革命委员会批准,学校易名为“浙江省嘉善魏塘中学”,由民办转为公办,归魏塘镇管辖。1972年,全校师生在校内空地开辟一个个制坯“工地”,不辞辛苦,日夜开工,共自制砖坯16万块,请魏塘砖瓦厂免费烧成砖,加上师生自愿为学校送来的砖瓦,建成一幢两层教学楼。1974年9月开始招收全日制高中生,这年招收2个班100名学生,学校逐渐向完全中学过渡。学校教育质量不断提高,高考录取率逐年提高。1981年10月20日,《浙江日报》报道了浙江省嘉善魏塘中学艰苦办学的事迹。1986年10月,更名为“浙江省嘉善县第四中学”,为嘉善县教育局直属公办学校。1992年,根据县教育局的统一部署,学校停止招收高中生,改制为完全初中,大部分高中教师调往嘉善二中。1995年,学校校门移到谈公南路150号,并关闭了东门大街南校门。2002年,被浙江省教育厅授予“浙江省示范性初中”称号。2010年9月,学校搬迁至位于嘉善县环东北路188号的新校区。 (本文图片均由戴丽提供)