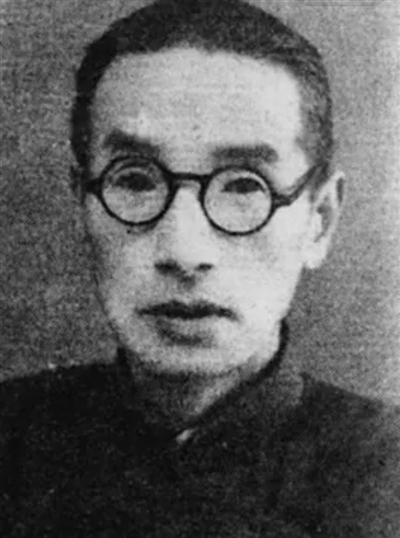

■张会君

余生西塘水云乡,数载风尘志未央。

眉间英气凝诗卷,笔墨春秋续华章。

位于西塘镇南棚下街55弄的一处名叫“探珠吟舍”的清代建筑,曾是中国近代诗人、南社社员余十眉生前居住过的地方。虽然门楣上的雕花已然斑驳,但这些深深浅浅的木纹里,仿佛还藏着百年前的墨香与诗魂。

余十眉(1885~1960),嘉善西塘镇人,名其锵,字十眉,号秋槎。他自幼习读经史、辞章之学,清光绪三十年(1904)应试考中秀才,后不求仕进,改入浙江两级师范学校深造。

1910年毕业后,他开始在上海、嘉善等地的学校任教。1912年,他结识了柳亚子和陈巢南,三位文人一见如故,畅谈诗文,纵论天下。也就是在这一年,他加入了南社这个在中国近代文学史上举足轻重的文学团体。

此后,他常与柳亚子等人在西塘西园聚会,史称“西园雅集”。春日里,西园的桃花开得正好,几人围坐在石桌旁,饮酒赋诗,抨击时弊,笔墨间满是文人的风骨与担当。余十眉的诗,不尚华丽辞藻,却饱含真情实感,无论是《壬戌诗选》里对民生疾苦的关切,还是《楚辞新义》中对古典文学的独到见解,都透着一股温润而坚定的力量。南社这个文学团体,表面上是诗文唱和,实则是以文字为武器,支持革命。在那个岁月,那些激昂的文字,那些忧国忧民的情怀,都渗透进他的身体里,化作永不消散的精神气息。余十眉很快便融入其中,成为南社的骨干成员。

1917年,余十眉做出了一个大胆的决定——随柳亚子等人南下广州,参加孙中山领导的第一次护法运动。他在护法政府中担任宣传部秘书,用自己的笔为革命事业呐喊助威。这是他从文人向革命者转变的重要一步。

然而,政治风云变幻莫测,第一次护法运动最终失败,余十眉重返教育岗位,但他心中的火种并未熄灭。1920年,柳亚子、陈去病等人再度聚首“探珠吟舍”,次日又在西园雅集留下了“西园雅集第二图”的珍贵史料。这些文人墨客在国家危难之际,用自己的方式坚守着文化阵地。

到了抗战时期,余十眉面临着一个艰难的选择。昔日南社社友汪精卫成了汉奸,多次邀请他出山合作。面对这样的诱惑,余十眉毫不犹豫地拒绝了。他宁愿到嘉兴乡间游击区中学任教,饱尝颠沛流离之苦,也坚决不与汪伪政权同流合污。在汪精卫投敌后,他毅然选择与汪精卫断绝关系,以示对民族大义的坚守。

在那个战火纷飞的年代,他从一个村庄转移到另一个村庄,只为能够继续教书育人。在昏暗的油灯下,他为学生们讲解诗词文章,同时也传递着不屈的民族精神。这种风骨、这种气节,正是中国文人最可贵的品质。

抗战胜利后,余十眉出任嘉兴县图书馆馆长。新中国成立后,他继续在省立嘉兴中学任教,并担任嘉兴市政协委员。1960年6月,这位经历了晚清、民国、新中国三个时代的文人,在嘉兴家中去世。临终前,他还叮嘱家人,要将自己珍藏的部分古籍捐赠给嘉兴县图书馆,让这些文化瑰宝能造福后人。

余十眉的诗文作品有些已经散佚,他的精神却留在了“探珠吟舍”的每一个角落,留在了西塘的流水声中,留在了中国近代教育的历史长卷里。

漫步在古镇西塘,看小桥人家,听流水潺潺。余十眉用一生的时光,在教育与文学的土地上默默耕耘,为家乡、为时代留下了宝贵的精神财富。如今,西塘的余十眉故居已被修缮一新,成为县级文物保护点。院落里的海棠树已是枝繁叶茂,每年春天,粉色的花瓣落在青石板上,宛如先生笔下那些温润的文字,滋养着西塘的文脉,也温暖着每一个前来寻访的人。

先生虽已远去,但他的诗文、他的风骨,早已融入西塘的每一寸土地,成为这座古镇文脉中不可或缺的一部分,在岁月的长河里,静静流淌,生生不息……