■沈国庆

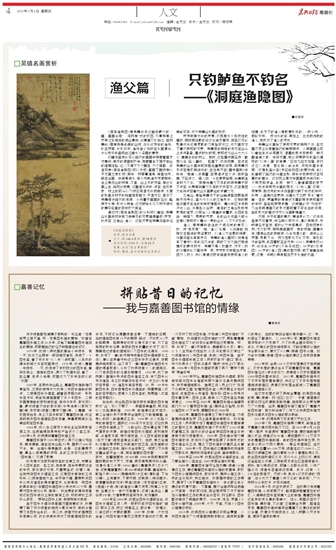

《洞庭渔隐图》是吴镇纸本立轴中最大的一幅。画面采用“一河两岸”式的构图,风景则是江苏吴江东洞庭的湖山景色,近景画双松挺立,枯树横斜,隔岸则是迤逦的山坡,与水边荡桨的渔舟,秋峦葱郁,长松劲拔,渔舟细小如叶在水面漂浮,十分忠实地呈现出江南水乡泽国的景象。

这幅作品貌似平淡自然的画面中隐藏着画家对真诚、美好的渴望和热爱,隐藏着他不屈于世俗的倔强性格,让人不得不为之瞩目、为之陶醉。仔细观赏《洞庭渔隐图》可以发现,画面下面坡岸以干笔画三株松树,其中一枝藤蔓缠身,弯曲如弓,躲在后面。中间是湖水,有小舟载渔夫荡漾其中,往上是远山的坡岸、汀渚。山上木叶茂盛,岸边水草丛生,向两边披拂,浓墨湿笔点叶、点苔,生机勃勃。坡上的矾头以及坡石用湿笔长披麻皴,水草的弧曲与树干的挺直刚柔相济、干湿对应,显示了吴镇师法自然的渊源。小舟置于画面的右边,略侧于水岸,形成小侧角,这对破除水线及树干造成的横平竖直的视觉极为有益。

通过对《洞庭渔隐图》的分析可以看出,吴镇山水画选材中有几种常见的元素值得重视:芦荡、长点苔、三角山、渔父。这些元素在吴镇作品中经常能见到,成为吴镇山水画的标志。

芦荡就是成片的芦苇,它既是水乡标志性的植物,同时其四散的姿态也适于描写,而且它无论聚集成片还是零散的几株皆可成立,成为画家笔下喜欢表现的元素。吴镇用他特有的秃笔在山头上点点戳戳,墨点时长时短,表现远处山头大大小小、高高低低的树丛。有时,这些墨点甚至像一截短线条,轻入重收,一拓直下,动作迅捷。苔点在吴镇的山水画中起到相当重要的作用,而吴镇对于点苔是极其讲究的,正如吴历在《墨井画跋》中所说:“梅道人深得董、巨带湿点苔之法,每积盈箧,不轻点之。语人曰:‘今日意思昏钝,俟精明澄澈时为之也。’”就是说精力不足的时候吴镇宁可不点苔,也要等到精力充沛时才去落笔,这正是因为他将点苔看成山水画最后的点睛之笔。

三角山,是指吴镇笔下的山峰造型因概括而趋于符号化,呈大大小小的三角形状。这样的概括与画家生活的地域环境相关。嘉兴地区本来就没什么山,多是些小丘陵。简洁的三角山形抛却繁缛的细节,反而给人以稳重的体量感,也因此生出一种恒久、肃穆的气氛。他的山水作品大部分正是以表现家乡嘉兴一带的山水、人文为依托的。

渔父,是吴镇所生活的太湖流域的常见人物。像“桃花源”一样,“渔父”也是一个与避世、归隐紧密相连的象征题材。以渔父为主题的诗歌,绘画作品也早有传统。吴镇的渔父画可以说是继承了唐宋以来的流风余韵,同时又成为自己隐逸情怀的最好抒发。吴镇不是人物画家,对于人物的处理类似勾画符号一般,寥寥数笔却相当传神,因为人物小,所以是通过肢体语言来表现渔父的性情,他笔下的渔父是憨厚朴实的,一叶小舟,一柄轮子杵,一杆划水的桨,再加上一位优哉游哉的渔父,就构成了渔父的范式。

吴镇山水画除了表现元素的特别之外,在笔墨风范上也有着自己的鲜明特点。从其画面上可以看出他多采用圆笔、湿墨的技法来表现一种沉酣淹润之感。说到笔墨,就必须要研究赵孟頫倡导的“以书入画”的背景。“石如飞白木如籀,写竹还应八法通。若也有人能会此,须知书画本来同。”这是赵孟頫在《秀石疏林图》的题竹诗,他以此阐明了自己的绘画主张:用书法来表现对客观事物的描绘。这实际上是对中国画技法进行的一次规范和完备,他用一种文人普遍掌握的技艺——书法来规范绘画的用笔。“以书入画”还有一层意思,即优秀的书法作品都反映了书家的学识、修养、人品等内在素质,绘画也不应把“形似”看成唯一目的,更重要的是通过笔墨韵味来表现画家的学识、品格和思想感情。这种理论对“元四家”及后来明清画风的形成都起着不可低估的作用,由此形成的画法对元代绘画影响重大。

然而,关于此画的真伪,黄涌泉认为:“这件作品虽历见著录,并经明代项元汴,清代吴其贞、安岐等名家鉴定,但我认为并非真迹。图中两株松树,笔力较弱,特别是前面那一株的树梢,偃蹇失体,隔岸山峦的披麻皴,线条刻滞乏韵。湖中丛丛芦草,聚散欠妥。两处落款也不伦不类。有比较才能鉴别,此图署款至正元年(1341),吴镇年已62岁,试与他49岁的《双桧平远图》、59岁的《松泉图》、63岁的《渔父图》真迹相对照,就不难看出问题,这是一件明代具有相当艺术水准的伪品。”