■戴 丽

清道光九年(1829),原籍安徽歙县的富商程素庵(学洙)在嘉善城内经营布庄,积累了不少财富,成为当地颇有名气的邑绅。他效仿当时嘉善名门望族积极捐资修桥铺路、兴办义学的善举,更为了平息一桩官司,就捐助纹银11654两、义田500多亩,在程家祠堂西面(后来的浦弄2号)建造一所义塾,作为程氏族中弟子、魏塘镇及周边乡村家庭较贫困儿童的求学之所,将其命名为“程氏义塾”,因地处嘉善县治之东,故也称之为“治东义塾”。

创办之初,义塾房屋全是七楹、九楹平屋和一幢三开间厅堂。塾中教师由程家聘请,教师4人、学生48人。关于义塾的教室,据说一开始有3间讲课的书屋,一间叫“养正斋”,是启蒙教学的地方;一间叫“时习斋”,是讲授四书五经的场所;一间叫“文艺斋”,是用来教学时文、习作八股文,进行科举应试的练习场所。同治十二年(1873)增开“日新斋”,光绪六年(1880)又开“进修斋”。又一说是分为“元”“亨”“利”“贞”四斋,即四个课堂,教育内容为专读经书。义塾不收学杂费,还供给书籍簿册,每天免费供应中饭,还规定每月吃荤4次。每到年终岁末放寒假时,还给每个学生发放大米1斗、衣服1套作为接济和鼓励,所有费用均来自所捐赠义田出租的收入。程氏义塾创办不久,又陆续有人捐田数百亩,共有学田1085亩,是清末嘉善境内规模颇为壮观的一所学校,经费比较充足。当时义塾收受贫困子弟的入学方式,是以满座为止。据说当时一般贫困人家报名极多,甚至发生了孩子尚为婴儿、大人就跑去报名登记的情况。

为保证义塾经费能长久维持,程素庵在塾内勒石刻碑,明文约定:“凡程氏后辈,无论何人,不管发生什么困难,均不准动用义田租谷,和窃为己有。”规定了程氏子孙无论碰到何种情况均不得干涉义塾财政、动用义塾资金,以示办学决心。

清末废除科举,废书院、办新学之风甚炽,传统的义塾、书院等纷纷改为新式小学堂。程氏义塾也于宣统二年(1910)二月改为“程氏私立秉义小学堂”。学校管理由原来程氏家族转为“校董会”,董事长仍由程氏家族后裔主持,还邀请了地方上热心教育的士绅名流加入校董会,逐步实现社会化管理。在辛亥革命后,学田竟已增至1350亩。民国时期,校长由上级教育管理部门任命,教学内容也由传统的四书五经为主,转变为国文、算学、常识等,实现现代小学制转变。根据1992年6月编印的《嘉善县教育志》记载,校名也经历了“程氏私立秉义小学堂”“嘉善县私立秉义初等小学堂”“嘉善县第一学区私立秉义小学”“嘉善县私立秉义小学”的嬗变,是当时嘉善的一所完全小学。

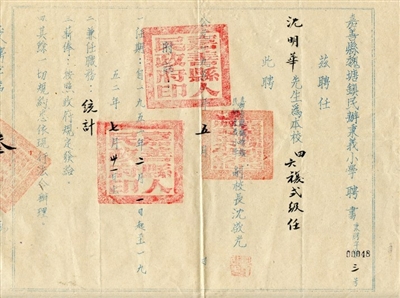

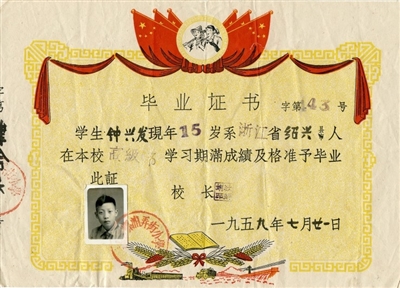

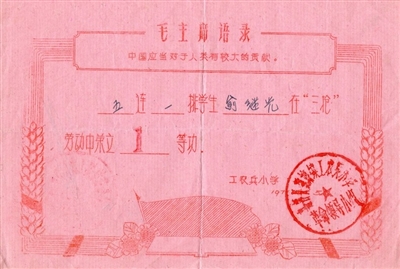

1937年11月,日寇入侵,嘉善沦陷,学校被迫停办。1941年秋天,学校始又恢复。中华人民共和国成立后,仍以私立形式维持一年多,至1951年春季由人民政府接管,改为“嘉善县魏塘镇民办秉义小学”(简称为“秉义小学”)。1954年8月,国家统一接管了各类私立学校,秉义小学也与“嘉善县私立新生完全小学”(简称为“新生小学”,前身是嘉善县私立圣类思小学)合并,更名为“嘉善县浦弄街小学”,原新生小学作为分部(塘坊街嘉善浴室原址),共有9个班级、300余名学生。1958年8月,又撤销分部,学生全部转入本部学习。“文革”期间,先后更名为“嘉善县魏塘镇工农兵小学”“嘉善县食品厂‘五七’学校”“嘉善县魏塘镇工农兵小学”。1978年改名为“嘉善县魏塘镇第一小学”,1979年被教育局确定为县重点小学。1984年确定为“嘉善县魏塘镇中心小学”。1990年更名为“嘉善县实验小学”。1998年8月25日,学校搬迁到新校址魏塘镇玉兰路293号。现嘉善县实验小学分为南、北两个校区。

从清道光九年(1829)创办程氏义塾算起,嘉善县实验小学已经走过了195个春秋,接近两个世纪,颇不平凡。

(本文图片除特别注明外均由戴丽提供)