■蒋国强

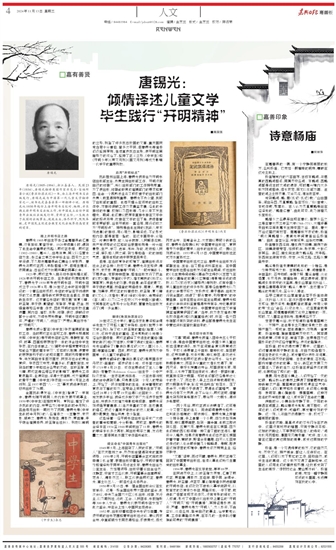

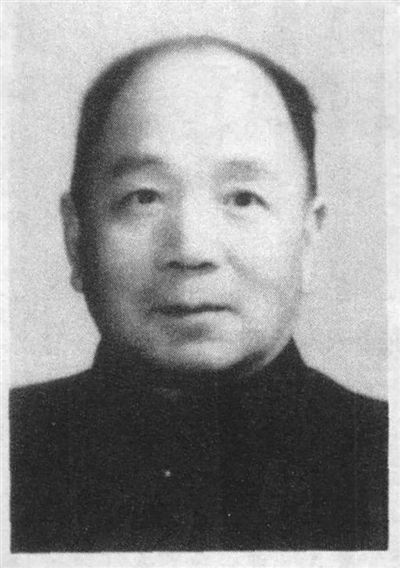

唐锡光(1905~1994),浙江嘉善人。民国23年(1934),唐锡光翻译英国作家丹尼尔·笛福所著小说《鲁滨孙漂流记》一书,由上海开明书店出版发行,唐锡光成为中国第一代儿童文学翻译家之一,该书也是嘉善县第一部翻译小说。唐锡光从1930年起任上海开明书店校对、编辑,并长期主持开明书店出版工作,新中国成立后任中国青年出版社出版发行部、资料室主任,一生致力于我国的出版事业,兢兢业业,恪尽职守,默默奉献,是中国民主促进会教育文化出版界德高望重的前辈。

踏上开明书店之路

唐锡光1905年出生于浙江省嘉善县俞汇集镇,幼承庭训,勤奋好学。1920年读高小时,遇到了他生命中重要的引路人顾均正老师。顾均正(1902~1980),嘉兴人,出身贫寒,其父以经营米店为生,浙江省立第三中学毕业后,因无力上大学深造,不久即去嘉善县俞汇镇任小学教员。唐锡光与顾均正两人年龄相差3岁,但师生情深,志同道合,日后还成为长期共事的同事伙伴。

1923年,顾均正考入商务印书馆所理化部,1928年去开明书店工作。在老师的引荐和帮助下,唐锡光于1930年考进开明书店。开明书店成立于1926年8月,是20世纪上半叶在中国开设的一个著名出版机构,书店的宗旨在于创造良好的文化氛围,倡导新式思想和生活潮流,扶植新生作家。这家著名书店的“朋友圈”有夏丏尊、叶圣陶、丰子恺、戴望舒、施蛰存、茅盾、巴金、林语堂等知名学者、作家,因此开明的出版物注重质量,其内容、编校、纸张、印刷、装订、装帧设计都十分讲究,为读书界所赞誉。开明书店依靠朴实、严谨的“开明人”,创出了“严肃认真出好书”的“开明风”。

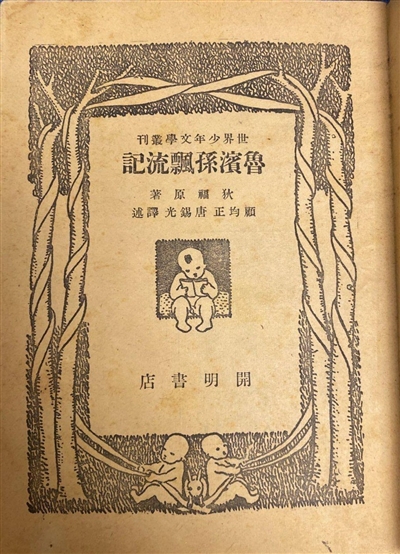

唐锡光被分配在《中学生》杂志编辑部做编校工作。当时顾均正也在那工作,唐锡光颇得其关照。《中学生》是开明书店的名刊,是融教育、知识、时事、图画和思想性于一体的综合性中学生杂志,在内容体制上,“以辅助中学程度青年性行知能各方面的基本学习”,紧扣时代脉搏,使青年的思想接引于时代的现实需求,同时引导青年思考,焕发其自觉承担对国家、民族与社会的责任意识。杂志图文并茂,丰富多彩,极富教育性,受到当时青少年和社会各界的欢迎。在叶圣陶、夏丏尊、顾均正等名师名家的影响下,唐锡光工作勤恳踏实,业绩突出,深得大家信赖,成为编辑部的骨干力量。《中学生》杂志自1930年1月在上海创刊,至1937年因“八·一三”事变被迫停刊时,总共出版了76期。

全民族抗战爆发后,《中学生》暂停了一年有余,唐锡光随开明同人去内地发展开明事业。1939年《中学生》在桂林复刊。复刊后,增加了许多抗战的内容,并更名为《中学生战时半月刊》,且由每月出版一期改为了两期,唐锡光是《中学生战时半月刊》的八名编委之一(王鲁彦、宋云彬、胡愈之、唐锡光、张梓生、傅彬然、贾祖璋、丰子恺任编辑委员,叶圣陶任社长)。刊物以鲜明的立场,刊登了许多抗日救国的文章,重庆国民党当局十分害怕,曾多次干预,但唐锡光等编委们仍坚持原则,继续宣传抗日主张,使开明在黑暗势力的统治下,坚持了正义立场。《中学生》和《开明少年》《英文月刊》《国文月刊》等成为影响一代学子的重要刊物。

启用“开明标点”

抗战胜利后回上海,唐锡光被委任为开明书店出版部主任,负责主持出版部工作。开明没有自己的印刷厂,所以出版部门的工作特别繁重。为了使出版、印刷能够贯彻编辑部门的要求和意图,任命一个既熟悉业务又积极肯干的出版部门负责人就显得特别重要。唐锡光不负众望,挑起了出版部的重担。他每天埋头在烦琐的出版工作中,对排印装帧工作力求精益求精,经他的手排印的书稿、校样以及图版等,几乎从来不发生错失。期间,他还建议把原来直排书排在文字中间的标点符号,改排在文字的右下角,使读者看起来更舒服,后来开明版一直沿用,同行们称之为“开明标点”。特别是由他主持的《抗战八年木刻选集》的排印,用心用力,影响深远,不论形式和内容,都是首屈一指的。在这本画册中:沦陷区一片凄惨景象,敌人烧杀掳掠,人民颠沛流离;共产党领导的边区和敌后根据地则是一片兴旺景象,生产、学习、选举、练兵、歼敌,政府和人民之间、军队和人民之间,到处是和谐一致的祥和气氛。画册体现的进步思想显而易见。

但是,在当时复杂的环境下,编辑出版须与社会上的各种人物打交道,唐锡光与王知伊、傅彬然、宋云彬、贾祖璋等“开明人”一起并肩战斗,不辱使命,克服种种困难,相继出版发行了巴金的《家》《春》,茅盾的《子夜》,端木蕻良的《科尔沁旗草原》,吴祖光的戏剧,朱自清、俞平伯的散文,丰子恺的漫画,林语堂的英语读本,周建人、贾祖璋、刘熏宇、顾均正的科普读物,叶圣陶、夏丏尊的《文心》,沈端先(夏衍)译的《母亲》,适夷译的《在人间》,以及《二十五史》《六十种曲》《辞通》,尤其是在政治形势十分险恶时,冒着危险出版发行了《闻一多全集》。

翻译《鲁滨孙漂流记》

20世纪二三十年代,著名作家赵景深和徐调孚先生为了开拓儿童文学阵地,出版《世界少年文学丛刊》,除了收入叶圣陶的童话《稻草人》等以外,还将安徒生的童话、亚米契斯的小说等介绍给我国读者。顾均正翻译了安徒生的童话《皇帝的新衣》和《灰姑娘》,史蒂文森的《宝岛》;唐锡光先后翻译了《鲁滨孙漂流记》《大人国》《小人国》等童话名著。因此,顾均正、唐锡光被列为中国第一代儿童文学翻译家。

唐锡光翻译的《鲁滨孙漂流记》是英国作家丹尼尔·笛福的一部传记体小说。该书首次出版于1719年4月25日。该作主要讲述了主人公鲁滨孙·克鲁索(Robinson Crusoe)出生于一个中产阶级家庭,一生志在遨游四海。一次在去非洲航海的途中遇到风暴,只身漂流到一个无人的荒岛上,开始了一段与世隔绝的生活。他凭着强韧的意志与不懈的努力,在荒岛上顽强地生存下来,经过28年2个月零19天后得以返回故乡。该小说发表多年后,被译成多种文字广为流传于世界各地,并被多次改编为电影和电视剧。唐锡光深刻领悟原著精神,以活泼丰富的文字、生动精湛的语汇,把这个富有传奇色彩的动人故事,译述得妙趣横生、雅俗共赏、老少皆宜。

这些译著一经开明书店出版后深受广大读者的喜爱和青睐,十分畅销。顾钧正、唐锡光的合译本在1934至1948年间就出了11版,唐锡光的单译本也多次再版,其出版频率之高、发行数量之大,都非其他外国文学作品所能比。

提议命名“中国青年出版社”

1949年5月,上海回到了人民的怀抱,“开明人”在欢庆胜利之余,热烈地希望得到党的直接领导。1950年2月,开明书店董事会正式向政府申请公私合营,根据出版总署指示,开明总管理处和编译所于同年6月迁往北京,唐锡光出任办公室主任。为加强领导,出版总署派出金灿然、沈静芷、史育才三名代表,开明董事会由章锡琛、范洗人、傅彬然三人,职工代表由顾均正、唐锡光、章士敭三人,一起组成业务委员会。

1950年9月15日,第一届全国出版会议在北京举行。这是一场全国出版界大团结的盛会,此次会议,中央及全国六大区公私出版、印刷、发行业,以及期刊社、行政、工会、人民团体、书报摊贩等300余人参会。唐锡光代表开明书店参加了此次盛会,并在会上加入中国民主促进会。

1952年,出版总署和团中央书记处商量,考虑开明的出书范围和青年出版社近似,建议两家合并,中宣部胡乔木同志得知后,极表赞成,促成两家合并。在筹备会上,大家商议要起个新的名称,唐锡光当即提议叫“中国青年出版社”,意思是专为中国的青年人出书的出版社,这一提议立刻被采纳。1953年4月15日,中国青年出版社正式对外宣布成立。

中国青年出版社成立后,唐锡光任出版发行部副主任、主任,后又担任资料室主任。在中国青年出版社担任出版发行部主任期间,该社出版的《毛主席诗词讲解》《革命烈士诗抄》《王若飞在狱中》《雷锋的故事》《红旗谱》等影响深远的读物,以及《旅行家》《辅导员》等刊物,还有中国少年儿童出版社的许多书刊,都是经由唐锡光以及他的伙伴竭尽努力、发扬传统、勇于革新,出版发行到全国的,创造了“服务青年,引导青年”的中青品牌。后来在担任资料室主任期间,唐锡光和他的伙伴将资料室管理得井井有条,并收集保存了大量珍贵历史资料。中国青年出版社文学编辑室编辑黄伊回忆道:“当年,我为老友编选《萧也牧作品选》和《仇重童话选》时,我在一些大图书馆都没有找到的资料,最后都是唐锡光先生在中青社资料室替我查出来的。”

恪尽职守终不悔

“文革”期间,唐锡光被编入团中央五七干校第七连,是由中国青年出版社、中国少年儿童出版社组建的连队,地方在河南省潢川县黄湖农场。干校七连要管上千亩地,春种秋收,犁田耙地,还养鸡喂猪,放牛放鸭,种瓜种豆,做饭送水……唐锡光和顾均正被分配去烧开水。烧水的铁锅非常大,两百多斤重的大猪也放得下,有一两尺深。幸好水房靠近井台,那里装有水泵,用手压,从水井下面压出来的水,通过一根塑料管,就直接流到大锅里。那时他们都已经是年近七十的老人了,两位老人早上三四点钟就得起床,把大锅刷洗干净,轮流“咣当咣当”地压水。压了老半天,大锅终于装满了,累得他们直喘气。唐锡光行走不大灵便,低下头烧火;顾均正呢,借着星光到场院背柴草去了,要烧开一大锅水,得许多柴草呢。

一两个月后,顾均正被派去喂猪了,这可是一个又苦又脏的活儿。而连部调唐锡光和另一位叫做孙培镜的一起去种瓜。唐锡光肩上挎着一个柳条筐,手上拿着一个小锄,四处去捡鸡粪鸭屎,种瓜需要磷肥,捡到一筐半筐,他就立即送到瓜田。五黄六月,唐锡光就住在瓜棚里,因为他们种的西瓜和河南一种又香又甜的王海瓜,着实令人嘴馋,如果没有唐锡光他们日夜在瓜棚里护着守着,黄鼠狼、野猫会来糟蹋,白天从瓜田旁边走过的人也会顺手摘几个解解渴。是啊,即使在这样艰苦的环境中,唐锡光依然兢兢业业、恪尽职守。

“文革”结束,雨过天晴,唐锡光、顾均正等又回到了中国青年出版社,继续从事他们所终生喜爱的出版事业。

1994年,唐锡光在北京逝世,享年89岁。

在民进历史上,以叶圣陶为灵魂,汇集了顾均正、贾祖璋、傅彬然、王伯祥、周予同、徐调孚、唐锡光、叶至善、卢芷芬、覃必陶等诸多民进前辈的开明书店,他们孜孜不倦地从事学问研究,以教育家的态度来办书店,脚踏实地,一字不苟,就连做广告都体现求实作风,没有夸张的词句,为人称道,形成了中国近代出版史上著名的“开明人”“开明风”和“开明精神”,其特征是朴质、笃实、严谨。唐锡光身为“开明人”,为人朴实,不尚空谈,淡泊名利,挚爱自己的事业,治学勤勉认真,工作做事踏实负责,在平凡的一生中践行着难能可贵的“开明精神”。