■沈水根

在记忆的细微角落里,总有一些往昔片段,宛如被时光封存的旧物,一旦触碰,那些尘封已久的画面便会瞬间清晰起来,鲜活如昨。对我而言,捻河泥便是这样一段刻骨铭心的记忆。尽管好多人写过捻河泥的文章,他们表述不同、感受不一、描写各异,都试图还原那段真实的农事岁月,但没有任何文字能精准地复刻我心灵深处对捻河泥的那份独特情怀。随着年龄的增长,曾经捻河泥的那些事、那些人、那些景,愈发梦绕魂牵,在脑海中久久盘旋,挥之不去。

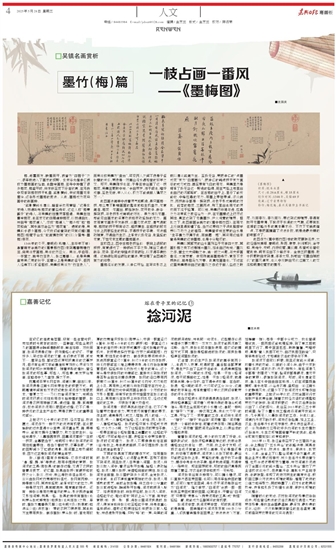

杭嘉湖平原水网密布、河道纵横,自古以来,捻河泥便是江南水网地带古老的积肥方式。明朝嘉靖年间有地方志已记载捻河泥作为施肥技术,“春夏之交……乃以竹畚河泥雍之”,说明当时河泥已被系统性地用作水稻种植的基肥。捻河泥是农民用特制农具,通过插、推、提、拖等操作,挖去河底淤泥用以肥田的过程,它不仅是一种传统的农业生产活动,更是农耕文化的重要组成部分。

上世纪六七十年代的农村,经济落后,物资匮乏,河泥作为一种天然的优质有机肥,在化肥稀缺的过去显得十分宝贵,河泥富含氮、磷、钾等养分,能有效提升土壤肥力,助力庄稼生长。俗话说得好,“人靠桂圆荔枝,田靠河泥草籽”“庄稼一枝花,全靠肥当家”,说明那个年代捻河泥的实用性和重要性。每当冬春时节,农事渐歇,广袤的田野间少了忙碌的身影,而河面上却热闹起来,因为这正是捻河泥的黄金季节。

捻,《辞海》里有多种解释,它作动词时有“拿、捏、提、举”等表述,即用手握持的意思。捻河泥的工具(即捻具)的制作过程,充满了农民的智慧与技艺。记忆里,捻具由捻杆(有硬杆和软杆之分)、捻蔀、竹片、铁丝等物件组合而成。捻蔀则由捻网或竹篾等材料组成。捻网有两种:一种是麻线网,其质地坚韧,能承受较大的拉力;另一种是尼龙网,具有耐腐蚀、强度高的特点。还有一种捻蔀是用竹篾编织的箩头,形状既像畚箕又形如河蚌,别具一格。捻具的种类有推捻(也叫箩头捻或蚌壳捻)和挟捻(也叫笃捻)之别。早时,推捻为嘉善县风桐公社光明大队(桥港廊)和洪溪公社(洪家滩)一带的农民习惯使用,其他地方主要用挟捻。制作推捻(箩头捻)时,首先用较厚的竹篾编织好捻蔀(即箩头),安装一根直径约6厘米、长短4~5米的毛竹(硬杆)和一根直径约3厘米的细竹杆(叫软杆或靠杆)组成捻嘴的开合机关。软杆要选择竹节猛(竹节之间间距短)、竹壳厚、韧性足的牛筋竹。制作挟捻要烦琐许多,挑选两根直径约7厘米、长约5米的毛竹作捻杆,将毛竹根部在火堆上慢慢烘烤,待毛竹渐渐焦黄冒烟时,轻轻地将毛竹折成火钳状的弯头,这个弯头是安装捻网的关键部位,直接关系到捻泥时是否张合自如与操作便捷。捻网的沿口要用两根宽约10厘米、长约80厘米的毛竹片,均匀地打上小孔,再用铁丝或麻线将捻网固定在竹片上。同时,还要在竹片中间两面各制作一个对称的长方形小框框,将弯好的捻杆安插固定在捻蔀的沿口上,再用麻线在捻杆上将捻网扎紧,经过这般细致的工序,一只挟捻才算大功告成。

捻河泥是一项极具挑战性的农活,它不仅考验着劳动者的体力,更对技巧有着极高的要求。作业时,通常是两人或三人搭档,两人的话,一人捻泥,另一人撑船或摇船;三人的话,两人捻泥,一人撑船或摇船。捻泥的船只有水泥船或木质船,大小为2~5吨。为了让船在捻泥时更加平稳,一般要在前后小船舱里灌上适量的水,让船砬子(船舷)尽可能贴近水面,使船在水中更加稳定,捻泥时还可借力。捻泥人双脚稳稳地站在前(后)舱板上,身体微微前倾,双手紧握捻杆,捻泥作业就准备就绪了。

不同的捻具有不同的操作方式。如用推捻时,捻泥人和摇船人必须配合默契,否则不但捻不到河泥,而且捻泥人容易掉入河里。捻泥人将捻蔀抛入河中,着泥后张开捻嘴,摇船人使劲摇船,捻泥人操纵捻杆,凭借船向前的惯性,捻蔀沿河床往前推,捻蔀里铲到多少河泥,全凭捻泥人的手感。他们不停地重复同样的动作,捻泥人用娴熟的技艺,适时合拢捻嘴,将三四十公斤重的捻蔀拖进船舱,瞬间张开捻嘴,河泥就倾泻入舱了。如使用挟捻时,将捻杆竖起,捻蔀沉入河底,沿船砬子边、贴近河床“阿依上头”(方言,有序的意思)地一挟一张一挪,待捻蔀里河泥挟满时,捻泥人便缓缓地将捻蔀收至船砬子旁,将身体重心猛地倾斜,借助这股惯性轻松地把捻蔀拖入船舱,并迅速张开捻嘴,只听“哗”的一声,乌黑的河泥就倾泻进舱,并溅起一片泥水。这些操作必须凭借手力腰力脚力一齐发力,捻泥才能既沉稳又流畅。当然,挟捻也可作推捻使用,但它们的操控方式不同,推捻是船前进时捻泥的,而挟捻是船停在河里捻泥的。

忆往昔,我们生产队捻河泥的高手有两个人,他俩为人忠厚,吃得起苦,重活脏活都愿意干,是生产队出了名的干活能手。他俩常常搭档捻河泥,一只5吨的水泥船,如果一天捻1船河泥,每天可提前收工;如果一天捻2船河泥,就得起早贪黑,争分夺秒,容不得半点松懈。在当时,捻满一船5吨的河泥,大约可记工分20分,这简单的数字背后,却承载着那个年代农民们辛勤劳作的汗水与艰辛。

每当农船被水河泥装得满满当当时,捻泥人便将船停靠至“河泥塘”(圩岸外侧的港滩头或湖滩头,用泥土垒筑而成的小水塘)边,拿起一种叫做“撩子”(方言,一种农用工具,类似大勺子)的工具,开始了又一项繁重的工作,他们将水河泥一“撩子”一“撩子”地舀到“河泥塘”里(“河泥塘”就像一个临时中转站,起着过渡作用),随后再由人工从“河泥塘”里把河泥舀到岸上,以便后续的处理和使用。

看着捻河泥的船,年少的我充满了好奇,也曾跃跃欲试。当捻泥船停靠在岸边时,我就会恳请船主让我体验一把。然而,我上手才发现,这项农活远没有看上去那么简单,无论是推还是挟,我总是不得要领,河泥怎么也捻不起来,最后只能把空捻拎上来。更尴尬的是,由于我不会借力,操作中身体失去平衡,差点栽进河里,引得旁人一阵哄笑。现在回想起来,那时的自己真是既莽撞又青涩,对农活的艰辛和技巧一无所知。

河泥捻来后有多种用处,可以搞小塘泥,可以直接泼洒在麦田里,也可以用作早稻秧田的基肥,还可以堆放在田间,待水沥干河泥龟裂后成为“白河泥”。隆冬季节,“白河泥”会被一担一担地挑至麦田或草籽田里,让其结冰,开春后“白河泥”只要用“麦榔头”(拷麦泥用的工具)或“铁搭”轻轻一敲,就能成为名副其实的有机肥。

捻河泥辛苦,挑河泥更辛苦。那时挑河泥用的是粪桶,一担粪桶的水河泥足足有100多公斤重,人们挑着粪桶走在田埂上“恁法恁法”(方言,如弹簧一样),每走一步都十分吃力。我也曾逞强试挑,一担两担还能勉强坚持,到了第三担就明显不行了,脚步歪歪扭扭,跌跌撞撞,气喘吁吁,真是“看人挑担不吃力,自己挑担压断脊”,只有亲身体验过,才知道做农活的艰辛与不易。

捻河泥不但可以积肥,而且还有疏浚河道、改善水质的功能。以前的小河小浜,由于大家抢着捻河泥,河底淤泥(污泥)特别少,有些河港几乎都是“老隔泥”(方言,指河底都是硬泥,清爽干净的意思),很难捻到河泥。那时,河水清澈见底,鱼儿在水中自由自在地游,人们在河里捉鱼摸虾、淘米洗菜、汏浴洗衣等,呈现出一派江南水乡的静美风光,这里少不了捻河泥对水环境作出的重要贡献。上世纪80年代初,农村全面实行家庭联产承包责任制,随着农村经济结构的调整和劳动力的转移,捻河泥积肥这一传统农活便渐渐淡出了人们的视线。此后至2013年的二三十年时间里,除了少量水利工程进行河道开挖疏浚外,几乎再无人从事捻河泥的工作。长此以往,河道内污泥不断淤积,河床逐渐抬高,加上工业、农业、生活等污水的无序排放,使水质日益恶化,这一系列连锁反应导致许多内河的水生动植物逐渐消失,水生态环境面临着严峻的挑战,亟待采取有效措施加以修复和保护。

2013年11月,浙江省委召开了十三届四次全会,会上提出了“五水共治”的战略决策,其具体内容是治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水。从此,全省上下以整治河道污染为重点,包括企业废水要达标排放、城乡生活污水要纳管处理、垃圾渗滤液要规范处置等,并对河道淤泥进行了全面系统的疏浚整治。“五水共治”推动了产业结构优化升级,促使高污染、高耗水产业向绿色、低碳转型;体现了政府对民生的高度关注,积极回应群众对优质水环境的期盼,增强了政府的公信力和凝聚力;同时唤醒了人们对水的敬畏与热爱,传承和弘扬了珍惜水资源、保护水环境的文化理念。

随着时代的变迁,农村捻河泥的场景已渐渐远去,那些曾经熟悉的农活农具和充满烟火气的劳作场景,是我生命里最温暖、最深刻、最珍贵的怀念,让我一次次地触摸到曾经的生活温度,真切感悟到劳动带来的充实与满足!