■沈国庆

梅,衔霜而发,映雪而开,被誉为“四君子”之一,很早就进入了画家的视野。北宋华光僧仲仁被称为墨梅画的始祖,他酷爱画梅,在寺中种植了很多梅花,梅盛开时,将床移至花下仔细欣赏,在月色中观察到梅树枝干虬曲、疏影横斜,尝试用墨笔来描绘,逐渐形成墨梅的技法。从此,墨梅成为花鸟画中的新画种。

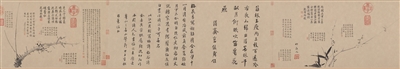

“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。”这是北宋诗人林逋吟咏梅花的著名诗句,这位人称“梅妻鹤子”的诗人,与吴镇的性情灵犀相通。吴镇生性喜爱梅花,他在家宅的四周遍种梅花,以林逋自比,并自号“梅花道人”,亦称“梅道人”“梅沙弥”和“梅花和尚”,其书斋亦命名为“梅花庵”。遗憾的是,吴镇似乎很少画梅,今天我们能看到的只有这幅《墨梅图》和藏于台北“故宫博物院”的《以介眉寿·墨梅》册页。

1348年的冬天,唐明远(钱塘人,生卒年不详)拿着南宋徐禹功的《雪景梅竹图》来到嘉善魏塘竹庄,向吴瓘索画梅,吴瓘欣然应允。吴瓘,字伯阳,一字莹之,晚号竹庄老人,浙江嘉善人。他是吴镇堂弟吴汉英的长子,在辈分上是吴镇的侄子,但两人经常不以叔侄相称,吴镇称吴瓘为“竹庄老人”,而吴瓘称吴镇为“圭翁”,可见两人之间不像是子侄长辈的关系,更像是一对高山流水遇知音的忘年之交。那天,吴镇刚好也在,于是在卷后画了这一枝梅花,吴镇在题跋中说:“余自弱岁,游于砚池,嗜好成癖,至老无倦,年入从心,极力不能追前人骥尾之万一。”

此图画法简单中透着灵气和飘逸,虽只画梅一枝,却丝毫不影响画面的整体感和生机盎然,笔意简洁,梅花一笔画出,顿挫转折,花开数朵,新条一挥到顶,与老枝形成鲜明的对比。虽为游戏笔墨,却能见出画家的深厚功底和苍劲坚挺的笔力。画家用意笔画老干发新枝,淡墨勾花点蕊,清气满乾坤,梅树的枝干颇有姿态,粗枝横生,在粗枝的起笔处补上两根竖生的枝条,求得枝干的平衡。笔法粗劲随意,尽得自然生态,上承宋代扬无咎、赵孟坚的笔意,下启元末王冕的墨梅画法。

在构图上,图中古梅老枝恰似一根向上翘起的秤杆,有意造成了一种倾斜不平之势,随后又通过新条、花朵、苔点的穿插点缀来破险,以求得平衡协调。这种造险而后破险的章法,更加强了全图简劲有力的印象。

墨梅流派的发展,从仲仁开始,在写实形态上就以清淡疏简为主。至扬无咎,更把仲仁的“点墨成花”变为“白描圈线”,把仲仁的鳞皴枝干变为直率的或勾或扫,甚至带有飞白的用笔。吴镇显然是师承了扬无咎这一野逸的格调,而在气格上却显出他自己的沉郁超旷。在古梅的出干上,显示了能放能收、中锋扛鼎的笔力,用墨上带枯带润,浓淡迥然,两枝新条都是一挥到顶,与老干形成鲜明的对比。疏落的梅花,三圈两点,则又显出他用笔的灵动而不流于轻薄。可以说,吴镇已将神与逸、扛鼎之力与贯虱之技熔冶为一炉,在笔墨操运上已尽遂其性,真正达到了笔精墨妙、炉火纯青的境界。相比之下,此图前面徐禹功的《雪中梅竹图》,在用笔上反倒显得拘谨了些,当然这要归之于彼此胸襟学养以及功力上的差异。吴镇曾评说王蒙的山水是“生平精力尽属于此,而稍露一斑”,其实用这话来看待吴镇的这卷墨梅,也是十分贴切的。

吴镇以其郁茂的山水画列名于元季四大家,其画松梅之类不过是随兴墨戏,如他自己所说:“墨戏之作,盖士大夫词翰之余,适一时之兴趣,与夫评画者流,大有寥廓。尝观陈简斋墨梅诗云:意足不求颜色似,前身相马九方皋。此真知画者也。”不过在这里吴镇要将自己的墨戏之作运于前人名迹之跋尾,戏而非戏,非戏而戏,要达到这种境界,非得有抛开笔墨束缚、不拘泥于纸绢的大气魄,还要有抓住神韵忽略外形的真本事才行。不然下笔稍微偏一点,不是把画搞砸了没法补救,就是连最关键的韵味都没了。

此图作为《雪中梅竹图》卷的跋尾辗转流传,大致经悟悦禅师、唐明远、张雨、袁泰、长洲郭氏、徐守和、吴舜升、安岐、内府收藏,高仪甫、钱曾或也曾收藏此卷,明末流出不少临仿本。全卷三段墨梅、数十段题跋自宋到清,洋洋大观,折射出“笔墨当随时代”的画风演变,也从中反映出元代江南文人的交流和明清收藏家的情况。